“模具精度怎么提高?”“生產(chǎn)管理流程如何優(yōu)化?”“汽車大燈透鏡材料耐高溫不夠怎么解決?”帶著前期收集到的企業(yè)“點單”難題,7月23日,一場由深中兩地工會精心組織的“匠心傳承”深中勞模工匠交流活動火熱進行。9名深圳、中山勞模工匠化身“智囊團”,走進武藏精密、達爾科光電、咀香園、美味鮮等四家企業(yè),圍繞技術(shù)攻關(guān)、材料創(chuàng)新、管理優(yōu)化等問題開展助企服務(wù),精準“把脈”、對癥“開方”,形成可落地的優(yōu)化解決方案15項,贏得企業(yè)一片贊譽。

在武藏精密汽車零部件(中山)有限公司,勞模工匠們參觀了企業(yè)生產(chǎn)車間,觀摩汽車變速箱、發(fā)動機關(guān)鍵部件的精密加工過程以及了解自動化裝配線生產(chǎn)情況,現(xiàn)場和企業(yè)技術(shù)骨干熱火朝天地進行交流,話題聚焦在傳統(tǒng)燃油汽車的轉(zhuǎn)型瓶頸上。“現(xiàn)今汽車市場要更輕量、更環(huán)保、更耐用的產(chǎn)品,對我們的研發(fā)和應用提出了更高的要求,該如何平衡成本、性能和可持續(xù)性?”——這正是武藏精密“需求清單”上的頭號難題。

勞模工匠結(jié)合實地調(diào)研情況及自身擅長領(lǐng)域,圍繞技術(shù)升級、生產(chǎn)優(yōu)化、綠色制造轉(zhuǎn)型等方面進行深入的交流。“建議企業(yè)主動參與主機配套研發(fā),緊跟主機技術(shù)發(fā)展思路提出零部件、功能件創(chuàng)新解決方案,把握技術(shù)進步主動權(quán)。”全國勞動模范、中山市盈科軸承制造有限公司總工程師王冰率先拋出優(yōu)化方向思路。她表示,這些年,為順應裝備主機精密高速和小型化輕量化發(fā)展趨勢,針對應用工況改變和技術(shù)升級需要,她所在的企業(yè)也對傳統(tǒng)軸承進行了結(jié)構(gòu)優(yōu)化和功能集成開發(fā),“這樣可以讓企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新始終與主機行業(yè)發(fā)展同步,從而更快更好地適應市場需求和主機更新?lián)Q代節(jié)奏。”

廣東省勞動模范、全國數(shù)控技能大賽冠軍、全國技術(shù)能手、深圳市龍崗職業(yè)技術(shù)學校數(shù)控教師劉培桐結(jié)合自身豐富的技能競賽經(jīng)驗分享了獨到見解,“企業(yè)應注重培養(yǎng)綜合型人才,這類人才不僅要精通設(shè)計,還需熟練掌握加工技能,更要具備解決各類疑難雜癥的能力。唯有如此,才能更好地適配崗位需求,助力企業(yè)對供應鏈需求作出快速響應,最終實現(xiàn)降本增效的目標。”

“還可以嘗試光伏發(fā)電,減少生產(chǎn)過程中的能耗和排放,同時保持產(chǎn)品性能,實現(xiàn)綠色制造。”

“統(tǒng)一型號標準進行批量化生產(chǎn),同時從員工激勵方面入手推進創(chuàng)新轉(zhuǎn)化。”

“可以導入AI視覺系統(tǒng)提高生產(chǎn)效率和準確率。”一條條切實可行的建議,為企業(yè)打開了全新的思路。

在廣東達爾科光電技術(shù)有限公司,勞模工匠與企業(yè)技術(shù)骨干圍繞技術(shù)升級、生產(chǎn)協(xié)同、材料創(chuàng)新三大核心議題展開熱烈的討論。“我們公司在LED光學透鏡模具及注塑制造業(yè)方面取得一定的成績,但目前也存在諸多急需解決的問題。”達爾科公司負責人表示,“比如汽車大燈用LED光學透鏡材料配方研發(fā),產(chǎn)品在耐高溫、高透光性等長期問題上難以滿足客戶需求,這一直制約著我們行業(yè)發(fā)展。”

勞模工匠們結(jié)合自身在材料配方、關(guān)鍵技術(shù)攻關(guān)以及新材料、新工藝、新設(shè)計理念方面,毫無保留地進行分享,討論氣氛十分熱烈,眾多創(chuàng)新思路的“火花”在交流碰撞中迸發(fā)。

此外,勞模工匠們一行還前往廚邦醬油文化博物館,重點聽取了廣東省勞動模范符姜燕領(lǐng)銜的創(chuàng)新工作室介紹,在體驗醬油味冰淇淋過程中,感受傳統(tǒng)釀造工藝應用場景的創(chuàng)新拓展。

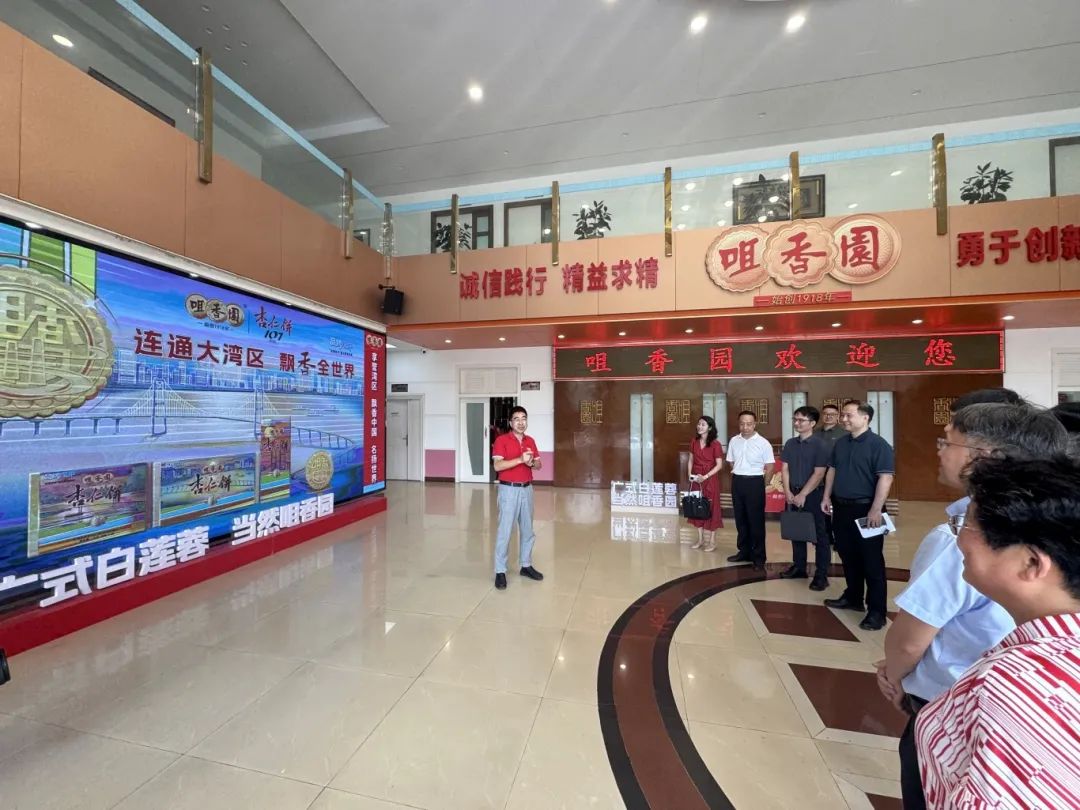

在市勞模和工匠人才創(chuàng)新工作室領(lǐng)銜人張延杰的引領(lǐng)下,大家參觀了咀香園非遺技藝展示館,體驗傳統(tǒng)食品工業(yè)既要堅守“老味道”的底蘊,也要積極探索創(chuàng)新發(fā)展路徑的做法。

大家還互相分享在生產(chǎn)工藝、創(chuàng)新研發(fā)成果、推動技術(shù)革新、培養(yǎng)技能人才等方面的經(jīng)驗做法。“太對癥了!感謝這次工會的‘搭臺’!深圳、中山兩地的行業(yè)專家?guī)砗芏嗟目蓛?yōu)化、可落地的解決方案,這正是我們最需要的!”參加本次交流活動的企業(yè)負責人紛紛說道,“這下心里有譜了,找到了降本增效又快捷高效的‘金鑰匙’!”

這場高效務(wù)實的交流活動,背后是深中兩地工會的“精準操作”:中山工會當好“收單員”,深入企業(yè)摸清痛點難題,收集清晰的“問題清單”;深圳、中山兩地工會又化身“調(diào)度員”,按“單”精準選派最對口的勞模工匠“上門服務(wù)”,實現(xiàn)企業(yè)“需求清單”和勞模工匠“資源清單”無縫對接。

“一次技術(shù)交流就可能為企業(yè)打開一扇窗戶,從而進一步明確創(chuàng)新路徑,不斷推動企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展;一次生產(chǎn)線上的技術(shù)指導也可能為技術(shù)骨干撥開一層迷霧,找到科研成果轉(zhuǎn)化落地的場景。”中山市總工會相關(guān)負責人表示,此次交流活動,成功搭建起深中兩地勞模工匠和企業(yè)交流合作的橋梁,不僅為企業(yè)科技攻關(guān)、轉(zhuǎn)型升級、產(chǎn)品開發(fā)、成果轉(zhuǎn)化等方面提供支持,還進一步推動深中兩地創(chuàng)新鏈、產(chǎn)業(yè)鏈、人才鏈的深度融合。接下來,深中兩地工會將持續(xù)在勞模工匠交流、職工技能競賽、教育培訓、文化交流等方面有更多的互融互通,為粵港澳大灣區(qū)要素高效流動、產(chǎn)業(yè)深度融合、城市協(xié)同發(fā)展注入新動能。

據(jù)悉,中山市總工會近年來組建了24支勞模工匠助企行服務(wù)隊,依托“一套機制、兩個平臺、三張清單”服務(wù)模式,按需定制助企“菜單”,累計派出489人次勞模工匠參與服務(wù),解決技術(shù)問題1037個,惠及企業(yè)1216家,開展培訓264場,覆蓋職工9662人次,激發(fā)經(jīng)濟效益7395.5萬元,有效搭建工會助企橋梁,實現(xiàn)供需精準對接。

◆編輯:吳玉珍◆二審:張耀文◆三審:周亞平