▲蕭少玲與大哥蕭如振在老宅碉樓樓頂遠眺南文村,尋找兒時的記憶。

▲蕭少玲與丈夫在回南文村老宅路上,遇到從佛山過來的姐姐蕭少華,她開心地跑過去擁抱。

▲看到大哥蕭如振擁抱姐姐,蕭少玲在一旁激動哭泣。

▲一家人在老宅的百年魚缸前講述童年往事。

▲蕭少玲在親戚老照片里找到她與母親的合影照片,非常高興。

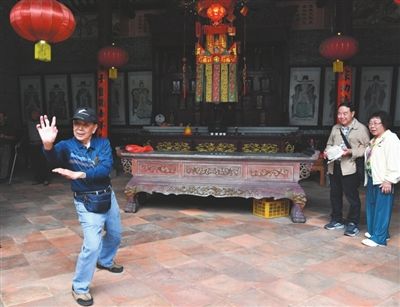

▲蕭如振在祠堂里打了一套拳術表達自己的高興心情。

▲團聚在老宅的88歲蕭少華(右一)、83歲蕭如振(右二)、78歲蕭少玲(右三)、75歲蕭如君(左三)、70歲蕭如瑞(左二)、72歲蕭如斌(大伯父兒子,左一)一起合影紀念。

▲蕭少玲撫摸村里古老的蠔殼墻,這是她對家鄉深刻的記憶之一。

▲掃墓儀式上,蕭如振負責切下金豬的豬頭肉,以敬奉先人。

“家姐!”“阿哥!”在故鄉與親人重逢的那一刻,78歲的蕭少玲(Rose Hung)哭得像個孩子。兄弟姐妹們緊緊地擁抱在一起。

昔日兄弟姐妹八人,如今在世的有五人,他們皆年逾七旬,其中年紀最大、排行第三的姐姐蕭少華88歲,現居中國;排行第四的哥哥蕭如振(Jung Sue)83歲,現居新西蘭。

“我和如振哥哥分別了七十多年,這次回鄉,終于又見面了。”蕭少玲排行第六,聽聞蕭如振今年清明要回鄉懇親,她和兩個弟弟——蕭如君、蕭如瑞,也各自從澳大利亞、加拿大和美國趕來相聚。

4月4日早晨,這個家族終于跨越了時空的隔閡,坐在中山市大涌鎮南文村的祖宅里一起吃早餐。但見金吒、蘆兜粽、千層糕……擺滿了一大桌,都是當地親戚親手制作的家鄉風味。吃完早餐后,他們一起翻閱家族老照片,時而開懷大笑,時而感傷落淚。哪怕分別了七十多年,血濃于水的親情始終維系著他們。“阿媽以前常說,兄弟姐妹之間,最緊要和諧團結。”蕭如君說。他的身后,祖居客廳內,親人圍坐在一起,鄉音此伏彼起,仿佛他們不曾離開過家鄉。

蕭少玲的祖居由三座建筑相連而成。位于中間的老宅去年經過翻修,又恢復了往昔的氣派。不同于前樓充滿生活氣息的家居空間,它更像是一座富有紀念意義的家史館。墻上大鏡框里的照片定格著家族四代人的笑靨。屋內陳列著各種家族老物件:長輩結婚時立的“字架”,哥哥生前用過的木制工具及自行車,蕭家當年用僑匯券購買的老式電器,天井處具有上百年歷史的陶瓷金魚缸。它們就像一把把心靈的鑰匙,為家族成員打開塵封往事的寶箱。老宅的最里面,是一座碉樓,是南文村現存不多的碉樓之一。

蕭少玲和蕭如振帶我們一起參觀碉樓的內部,隨后一家人又去了南文村的文化核心——蕭氏大宗祠給祖先敬香,并到他們當年曾經就讀的“南文小學”舊址——如今的南文幼兒園懷念青蔥歲月。

“感覺我們村的風貌并沒有太大的改變。”蕭如振睹物思人,童年往事歷歷在目。七十多年前,9歲的蕭如振被過繼給大伯蕭萃英,1951年隨他的家人去了新西蘭。那個年代,鄉間通訊落后,家鄉的親人給遠在南半球的蕭如振寫信,一直不見回音。后來有了電話,但早期的電話需郵電局轉接,幾經聯系無果。直到1986年蕭少玲與愛人一同移民澳大利亞后,才與蕭如振逐漸建立起書信和電話聯絡。蕭少玲表示,哥哥蕭如振離家時,她年紀尚小,所以對他的印象模糊。因為忙于生計,兩人一直無緣在南半球相見。雖然各自都曾回過家鄉,但因時間不一致多次錯過。今年3月23日,他們共同參與新西蘭屋侖中山同鄉會懇親團,總算在家鄉實現了團聚。

“我想象中的哥哥,高大威猛。”蕭少玲說,因為此前她聽父親蕭萃賢念叨,蕭如振在新西蘭喜歡打籃球、踢足球,是個運動健將。“沒想到他這么矮小,腿腳還不太方便。”

年逾八旬的蕭如振,有時行走需要拐杖輔助,但這次回南文村,他跟著兄弟姐妹們一起走祠堂、爬碉樓,竟不覺得疲累,還在祠堂前展示了幾下功夫。他的伯父蕭萃英綽號“大牛英”,曾創辦中方國術社,并將武術帶至新西蘭。作為繼子的蕭如振也在耳濡目染中繼承了幾招拳法。

時逢清明節,一家人4月5日還集體去了大涌祥安仙福園掃墓。蕭少玲哥哥蕭如東的墓碑也在其中。蕭少玲和排行第五的這位哥哥感情最深,兄妹二人曾經在家鄉度過一段相依為命的日子。想起哥哥當年對她的照顧,如今陰陽兩隔,她忍不住又泛起了淚花,喃喃道:“今年我們兄弟姊妹都回來掃墓了,相信你的在天之靈一樣開心!”

圖/本報記者 明劍 蓋劉寶 文/本報記者 廖薇 圖編/文波

◆編輯:吳玉珍◆二審:陳吉春◆三審:周亞平