“蒹葭蒼蒼,白露為霜”“桃之夭夭,灼灼其華”……《詩經》這顆中華文明長河中的璀璨明珠,吟唱著先民與草木的深厚情誼,蘊藏著人與自然和諧共生的智慧密碼。而嶺南沃土香山孕育的蔥蘢草木,恰與《詩經》遙相呼應。日前,由中山紀念圖書館與中山市博愛小學聯合主辦的“詩韻草木·香山尋芳”自然博物繪畫展正式開幕,帶領觀眾領略一場跨越千年的生態共鳴。

步入展廳,一場連接古今的自然對話徐徐展開。生長于當代的香山少年們,以童真視角重新解讀身邊的古老植物——校園的萱草、詹園的荇菜、田心公園的車前草,皆是《詩經》草木的當代化身。現場設有“童心繪草木·學生作品區”“師生共研·自然課堂區”“名家筆下的科學之美·博物畫專區”以及“穿越千年的草木對話·詩經科普區”等多個板塊。觀眾不僅能欣賞到博愛小學學生原創的《詩經》植物水彩筆記和師生共創的植物標本,還能觀摩頂尖博物畫家纖毫畢現、展現植物科學之美的作品,更能借助《詩經》知識、中山植物實景圖等互動展板,在看中學,以知識串聯起人文與自然。

開幕式上,中山紀念圖書館副館長趙嘉俊以三句詩詞為引,與在場師生代表分享感悟。引用“紙上得來終覺淺,絕知此事要躬行”時,他說:“大家在圖書館里讀到的植物知識是理論,唯有走進現場實踐——按圖索驥采集植物、制作標本、探究來源,方能深化對草木文化與價值的理解。”談及“君自故鄉來,應知故鄉事”,他向師生講述城市淵源:“希望大家在知曉乳鴿、菊花等中山名片的同時,更要深入了解家鄉草木背后承載的文化根脈。這份對故土文化的認知,是無論身在何方都應懷揣的‘鄉愁情懷’。”最后,他以“自信人生二百年,會當水擊三千里”勉勵同學們:“中華文明歷史彌足珍貴,你們精心制作的植物標本正是文化自信的體現。愿這份自信化為你們披荊斬棘的底氣,在學習和生活中不斷涵養提升。”

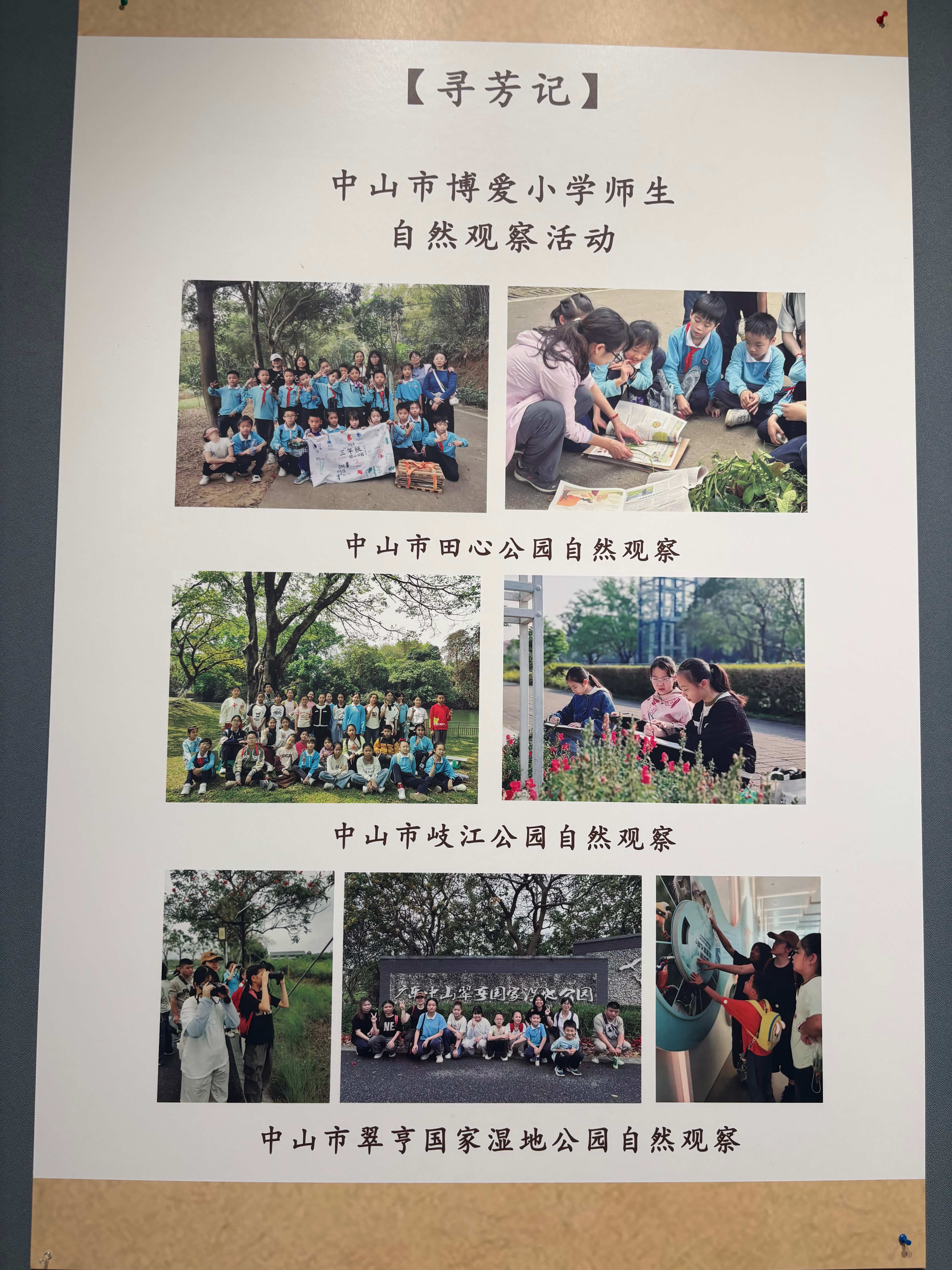

“教育的起點是教會孩子用心靈閱讀天地。”中山市博愛小學教學校長陳燕雄指出,《詩經》不僅是文學經典,更是中國最早的自然教科書——305篇詩中,100多篇提及草木。此次學校與圖書館共創的展覽,正是對知行合一教育理念的生動踐行,旨在打破學習邊界,讓經典走出書房。“未來,學校還將組織學生深入田心公園、岐江河畔,續寫孩子們眼中的香山草木志。”

開幕式后,博愛小學的“小講解員”們帶領觀眾沉浸式觀展。觀眾時而俯身細察標本細節,時而品味名家畫作,在輕松愉悅的氛圍中,完成了一場跨越時空、融匯文學與自然的奇妙探索。

“這場展覽將《詩經》的典雅詩意與嶺南的自然生機相融合,通過博物繪畫、植物標本、互動科技,為觀眾尤其是青少年搭建橋梁,讓他們在傳統與科學的交匯處,真切感受草木的靈性之美,讓生態保護意識生根發芽。”博愛小學老師潘楚垚與記者分享了策展理念。她介紹,展覽擷取了《詩經》中近20種草木意象,經由博愛小學師生一年的田野考察與藝術創作,將經典文本的植物密碼轉化為可視的文化圖景。“我們以筆墨為媒,以今日植物之風貌遙想古老草木在千百年前的風采。這種古今交融的藝術表達,既延續了‘多識草木之名’的詩教傳統,也從當代博物學的視角,為經典文化注入了新的活力。”潘楚垚說。

在自然教育實踐中,博愛小學的學生們通過寫生創作深化了對香山草木的認知。六(3)班學生藍楠在學校詩經植物園中仔細觀察,對著實物打稿將近2小時。“我湊近看才發現小飛蓬比艾草高一些,葉子紋路和形態也有所不同。”她按自己在園中的觀察足跡構圖,作品在比賽中斬獲一等獎。

六(1)班的黃欣怡則描繪了校園廚房旁的萱草花,她觸摸實物后發現:“花絲會動,細看花絲竟是‘插’在花藥里的,結構很獨特。”她還聯想到《詩經·衛風·伯兮》中“焉得諼草,言樹之背”的“諼草”即萱草,也叫忘憂草。“詩中的妻子渴望獲得忘憂草,來緩解對遠征丈夫的思念之情。”看來,學生們在創作中不僅提升了繪畫技能,更通過親身實踐深化了對植物特性及其文化意蘊的理解。

據悉,該繪畫展在中山紀念圖書館方成廳展出至6月30日,感興趣的朋友不要錯過。

編輯 余曉霖 ?二審 陳彥 ?三審 查九星