今年“五一”假期,位于中山市東區街道的三溪村迎來客流高峰。青磚黛瓦的街巷間,游客絡繹不絕:有人駐足綠瓦紅墻的國風首飾店“禧飾”挑選開運手串,有人在君陶書屋內捧書品咖享受靜謐時光,還有人穿梭于非遺手作工坊體驗傳統技藝……這座曾以私房菜聞名的“文藝古村”,如今憑借多元業態和年輕氣息,成為大灣區文旅新地標,受到灣區游客的青睞。

三溪村的“爆火”早有預兆。深中通道通車后,這里日均客流量增長超30%,周末民宿一度“一房難求”。數據顯示,村內現有商戶70余家,文創類業態占比近半,僑房出租率超九成。從單一餐飲到“文化+”生態,從“網紅打卡”到深度體驗,這座“半城半鄉”的古村,正以新業態、新模式,書寫著青年與鄉村“雙向賦能”的生動故事。

青年創業者“造夢”:

小店撬動大情懷

走進三溪上街,白磚墻大紅門的“禧飾”門店格外醒目。10平方米的空間內,國風銀飾、復古金包銀首飾陳列整齊,價格親民。“粵語‘禧飾’諧音‘起色’,希望顧客帶著好彩頭開啟新生活。”主理人梁能曉介紹,店鋪瞄準年輕消費群體,將傳統金銀工藝與現代設計結合,“五一”假期開業首日銷售額即破萬元。

這位“跨界”創業者有著豐富的履歷:從中國移動職員到房地產經紀人,從自媒體運營到投身國潮賽道,她始終追逐市場風向。“金包銀首飾在年輕人群中很火爆,在中山創業既能享受生活,創業成本低,又能借深中通道輻射大灣區,引流灣區城市的客人。”梁能曉坦言,選址三溪村是看中其“文藝基因”與交通優勢。

裝修期間,三溪村委不僅給出設計建議,還協調店面裝修,建議在店外增設咖啡桌椅,與周邊茶飲店形成聯動。“商戶間像朋友一樣資源共享,我們既能對接在地的漢服展資源,讓產品與場景深度融合,也能借力商戶間的活動互相引流。”如今,“禧飾”通過“線下體驗+線上引流”模式,在小紅書、抖音積累近7萬粉絲。梁能曉的小小國潮創業夢想,終能在這里生根發芽。

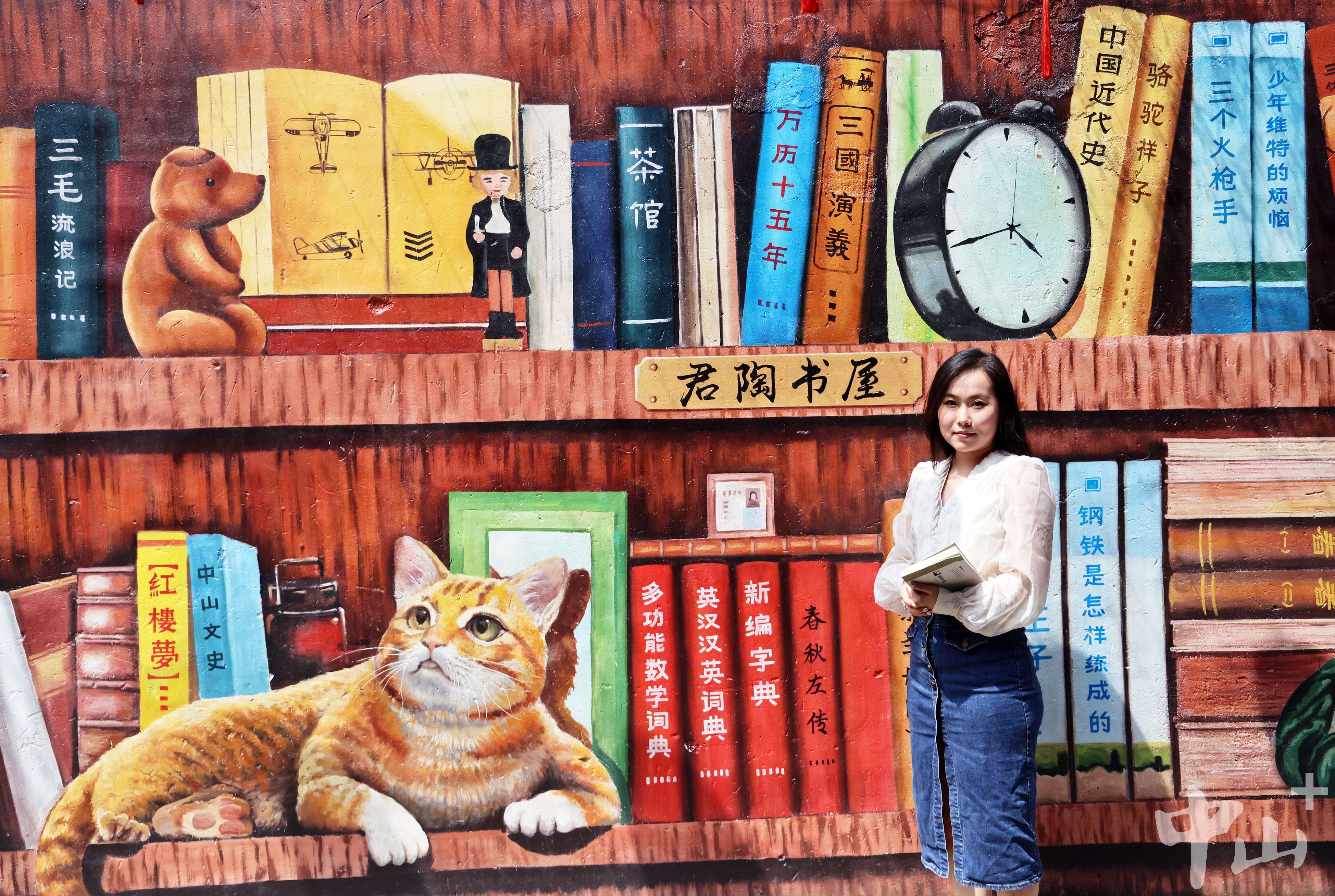

與“禧飾”相隔不足百米,是由百年僑房改造的君陶書屋,環境靜謐雅致。“90后”主理人周於藍曾是廣州金融從業者,2023年返鄉創業,期望將心中的“書吧”情懷落地。“中山鄉村振興項目多,而三溪村的中心區位和嶺南老屋是最打動我的。”她回憶,經過一年的調研,她最終決定將自己的創業項目落地三溪村,“書屋營造的文化空間,既能填補村內商戶的業態空白,還能借力商戶之間的互動,抱團取暖。”

創業初期,三溪社區黨支部的幫扶讓周於藍倍感溫暖:社區幫助協調兩棟古屋租賃、為書吧運營出謀劃策、對接公益讀書活動資源……如今,這座80平方米的書屋不僅有了自己的藏書和寬敞的閱讀空間,也通過承接文化沙龍等活動,培養起了自己穩定的客群。周於藍還通過“以書換咖啡”的創意漂流活動,認識了越來越多的讀者,并與周邊商戶比如畫室、非遺手工作坊等聯合起來策劃聯展。

“這里有許多的女性創業者,我們是錯位發展關系,又因為女性對商業形態的感知更敏感更細膩,我們能互相托舉,共同打造出一個又一個富有創意和溫度的文化空間。”周於藍感慨地說。在三溪村,她和許多年輕的創業者一樣,感受到了一種前所未有的歸屬感和成就感。這里不僅是個人創業夢想的實現之地,更是自身與鄉村共同成長、相互成就的見證。

三溪村的“文藝賦能”與“蛻變新生”,不僅讓這座古老村落煥發了新的活力,更為青年創業者提供了一個實現夢想的平臺。在這里,他們不僅可以施展才華,還能與鄉村共同成長,共同書寫著屬于三溪村的新篇章。

2023年,在深圳中山兩地經營廣告品牌公司的高子平,決定利用所學專業知識與積累的品牌資源,返鄉二次創業,成立中山市禧創文化發展有限公司,主攻鄉村設計、鄉村運營方向。瞄準自帶流量的三溪村后,他帶著一腔熱血回到三溪,成為將這座古村落打造成年輕化、具有網紅效應“新村”的生力軍。高子平為三溪創作出了文創形象IP“三少”,并創作出相關的衍生文創產品,比如“三少”十二生肖、二十四節氣、“三少”游深中系列等。

“村里的業態豐富多元,游客來了不僅有得吃、有得玩、有得看,還有地方住。”高志龍表示,這里“更年輕、更時尚”。而對于梁能曉、周於藍、高子平這樣的年輕創業者來說,三溪村的魅力在于“讓情懷可持續”:“這里既有市場基因,又有文化溫度,青年創業不必在生存與理想間妥協。”

多業態、新活力:

從“拆舊爭議”到“文藝IP”

三溪村分為上中下三條街,以三街為軸,有多條小巷穿插其中,明清至民國時期的青磚黛瓦、雕花窗墻與玻璃樹屋、彩色門樓俯拾皆是。有不少畫家將這里作為自己的創作地。這里的地理位置和人文資源,更為文旅融合發展提供了得天獨厚的條件。

2015年,三溪古屋文化商圈黨支部成立,高志龍任黨支部書記。這位2013年以物業投資的方式進駐三溪的新任黨支部書記,對三溪村的業態發展有著自己的見解和規劃,“單一業態難持久,文化厚度才是核心競爭力。”他深知,要真正激活三溪村的活力,需要的是多元業態的引入和青年創業者的活力注入。

于是,他帶領黨支部成員,積極協調各方資源,引導青年創業者將目光投向三溪村,共同探索鄉村文旅融合發展的新路徑,并利用自身資源優勢,主導或參與引入了文化藝術、新媒體、非遺、研學等多個文化項目。例如粵劇、植物染、琺瑯彩、香云紗等,因與大眾生活息息相關而廣受市場青睞。“我們不單是把他們招攬進來,還會對其進行資源支持和品牌培育。”高志龍說,根據項目市場前景的不同,分別會在場地租金、資源嫁接、品牌打造等方面給予扶助。有些品牌或者店鋪在三溪村發展成熟了,可以去其他地方開設分店。

如今的三溪村,正經歷從“消費目的地”到“文化體驗場”的躍遷。這是“一場文藝IP的智造實驗”,三溪古村成了“會呼吸、會跳躍、會長大”的文化IP。

深中通道的車流穿梭不息,“五一”假期熱鬧的人潮也印證著這座“網紅”古村的吸引力。當古老僑房邂逅青春創意,當鄉村振興擁抱灣區機遇,這場“雙向奔赴”的答案愈發清晰,有了新青年、新業態,古村落也迸發出了新活力。

編輯 汪佳? 二審 曾淑花? 三審 陳慧