行走在中山大街小巷,不時就能看見“百萬英才匯南粵”等宣傳字眼。眼下,這座城市正以更加開放、包容的姿態,真心實意拿出更多高質量崗位,面向全球廣發“招賢令”。

在粵港澳大灣區建設縱深推進的浪潮中,中山以“人才強市”為戰略支點,通過政策創新、平臺搭建、服務升級,構建起“引才、育才、留才”的全鏈條生態體系。截至2月20日,新流入就業人員超32萬人,人口流入增幅躍居全省第三;技能人才總量突破89萬人,高技能人才占比達36.73%;在《中國城市95后人才吸引力排名:2024》中位列全國第23位。

今年政府工作報告提出,中山要打造高水平人才高地。深入實施“中山英才計劃”,持續辦好中山人才節,建設企業人才工作站,加快集聚一批創新型人才。全面實施“新八級工”制度,新增技能人才不少于7萬人。

這無不表明,中山正以“近悅遠來”的人才生態,推動人才與產業的“雙向奔赴”,助力中山加速邁向“創新之城”和“人才重地”,書寫“以產聚才、以才興城”的發展新篇。

政策筑巢

構建人才引力場

中山深知“人才密度”決定“創新濃度”。

近年來,中山拿出真招實策打造人才引力場,構建起“1+1+5+N”人才服務體系,出臺《中山市新時代人才高質量發展二十三條》《中山市科技創新強市十五條》等政策,投入50億元實施“中山英才計劃”,注冊成立10億元人才雙創基金,釋放出“真金白銀”的誠意。針對不同層次人才需求,中山推出分層分類支持措施:最高300萬元購房貸款額度、5年5000套人才房保障、高層次人才子女全市“零門檻”擇校權、專家特診醫療綠色通道等政策,讓人才從“樂業”到“安居”無后顧之憂。

“中山速度”更成為招才“金字招牌”。

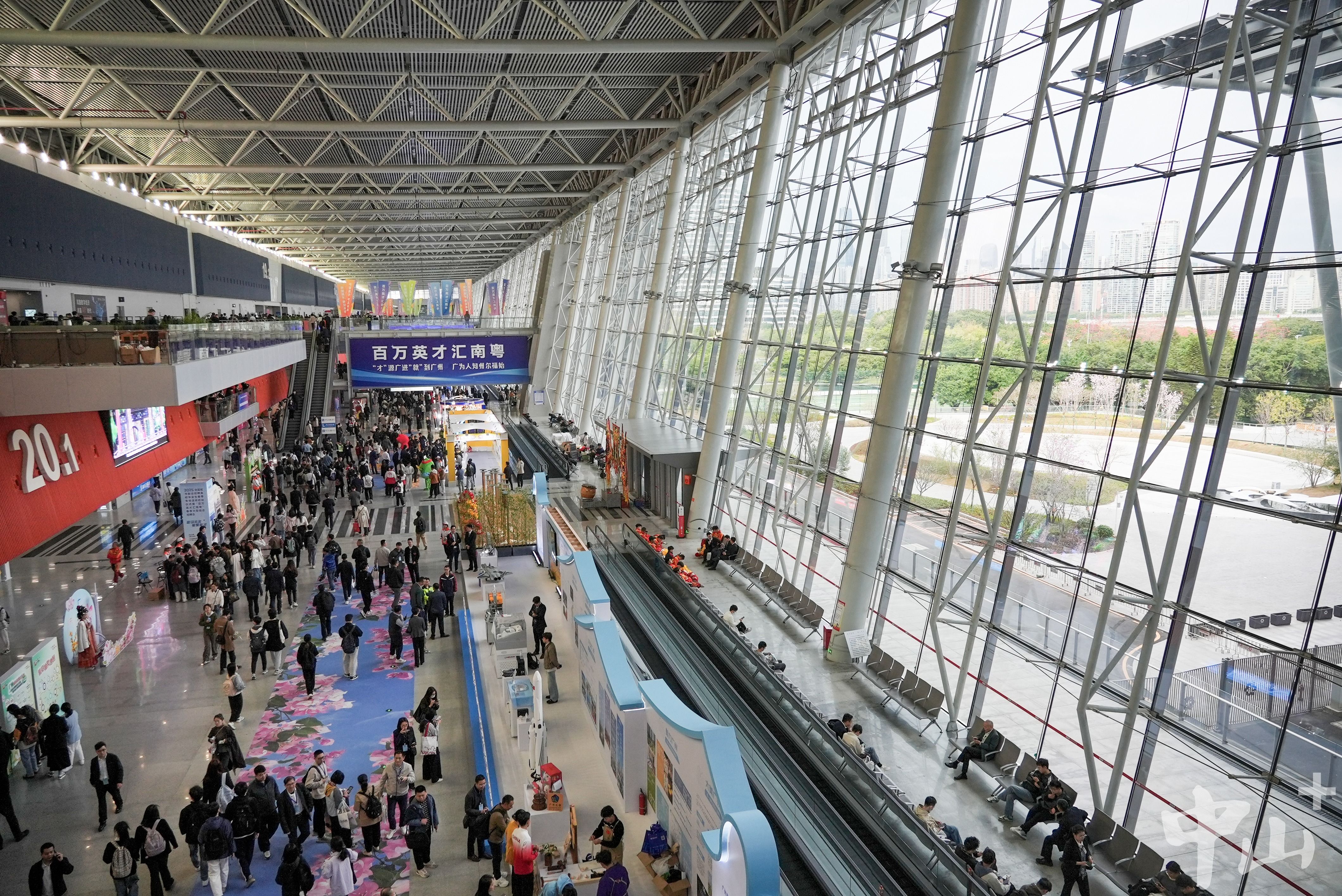

“中山是年后廣東省首個到北大溝通引才事宜的城市。”北京大學就業中心相關負責人為“中山速度”點贊。早在2月中旬,中山便組團到北京大學圍繞“百萬英才匯南粵”行動計劃進行座談交流。1個月后,20家中山現代化產業重點企事業單位赴北京開展引才活動,對接人才數量、才企配速、學子到中山發展意愿等都遠超預期。今年3月中旬舉辦的全省招聘會上,清北博士僅用3小時便向中山投下“信心票”,更有海外人才跨越重洋奔著中山企業來,單場招聘會上中山收獲2100份“青睞”。

除了國內重點高校外,中山借助粵港澳大灣區優勢招引港澳青年人才和海外學子,赴澳門等城市舉辦引才招聘活動。接下來,中山將圍繞重點產業、重點項目和重點群體,舉辦線上線下招聘活動超240場次,組織開展人才活動158場次。

緊扣產業發展需求,中山如今已面向全球發出“招賢令”,涌現出弘景光電百萬年薪求才、康方生物面向全球攬才的生動景象。目前,中山770余家專精特新企業、40多家“小巨人”企業以及眾多優質企業紛紛拓崗擴招,不僅匯集市場化崗位15萬個,更是首期釋放出2.3萬個高質量崗位,推動“頂配人才”與“頂格產業”雙向奔赴。

平臺賦能

打造聚才新高地

中山深諳“以產聚才、以才興產”之道,通過構建多層次創新平臺,利用高校孵化聯盟、成果轉化機構等創新資源,為人才提供施展拳腳的廣闊舞臺,加快高端人才和創新資源在中山集聚。

從2004年火炬高新區管委會率先創辦留學人員創業園,到如今,中山不僅高標準建設和打造了中山留創園科技產業園、中山國際人才島、約40家創業孵化基地和港澳創新創業基地等創新創業平臺,還吸引中國檢驗檢疫科學研究院粵港澳大灣區研究院、中科中山藥物創新研究院、中山先進低溫技術研究院等科研“國家隊”落戶,形成“科研平臺+產業集群”的雙輪驅動格局。

長春理工大學中山研究院是中山近年引進的高精尖領域光電創新平臺,也是中山首個高精尖領域碩博研究生聯合培養實踐基地。目前約有800名教師、博士后、博士研究生和碩士研究生,在研創新課題約800個,而且每年增加新課題數約20%。該院副院長王世峰介紹,扎根中山以來,該研究院已經搭建起20多支科研團隊,其中有三支團隊的研究成果已經開始轉化。

越來越多的人才在中山這片創新的沃土實現了夢想。2011年,畢業于美國弗吉尼亞理工大學的東君偉選擇扎根中山,創立了中山香山微波科技有限公司,如今公司的“毫米波雷達標定及綜合測試系統”產品達到國際先進水平;2012年3月,夏瑜等四位海歸博士在中山創立康方生物。短短幾年,康方生物完成了香港主板上市,研發新藥更是擊敗全球“藥王”,被譽為醫藥行業的“DeepSeek時刻”,成為全球知名的創新藥企。

越來越多的人才奔著中山這片創新的沃土來。“我們非常看好中山,未來計劃在這里建立新一代智能家居專用芯片產線,打造中國最先進的智能鎖企業之一。”兩度到中山考察后,“智能家居芯片模組”項目創始人麻省理工學院博士黃澤宇說;超爍科技(中山)有限公司總經理、耶魯大學博士后勞祥周的團隊,承擔了我國首臺X射線自由電子激光裝置熒光超分辨顯微鏡實驗站的建設任務。目前,他們已帶著項目在火炬高新區落地注冊公司。

目前,中山已設立近100個博士博士后工作平臺,擁有各類人才總數突破百萬,R&D經費投入總量突破百億,占GDP比重為3.3%,成為全省6個R&D經費投入強度超過3%的地市之一。

生態優化

營造留才暖環境

“只有人才想不到的,沒有我們做不到的。”中山留創園副主任陳云的話,折射出這座城市對人才的極致用心。

中山為人才落地提供最優的產業配套和服務支撐。

中山以“新十大艦隊”重構產業格局,為高層次人才提供“一對一”全周期服務;建成全省首個地級市人才公園;與深圳共建高端人才社區;連續11年舉辦“中山人才節”;評定“特聘人才”超400人。深中通道開通后,“灣區一小時科研圈”更是照入現實,一個“近悅遠來”的人才生態圈,在中山逐步形成。

在翠亨新區,廣東神舞科技創始人、清華大學在讀博士鄭輝僅用一年便建成兩條產線,年產能突破30萬臺,4月還將上線新產品,預計今年產值突破一個億。“原料從北京寄送需3天,現在下樓開車直達工廠。”他點贊中山產業鏈配套效率。這種“下樓即產業鏈”的優勢,吸引了越來越多人才。2024年,中山新能源、生物醫藥與健康產業從業人員平均工資同比增幅分別為14.2%、13.7%,新一代信息技術產業、智能家電產業同比增幅分別為21.1%、9.4%。

為破解技能人才職業“天花板”,中山落實“新八級工”制度,可評價企業技能等級工種達270個,全新開發112項企業技能評價規范,填補48個國家職業標準空白,推動355家備案企業開展技能等級認定,10.29萬人次獲職業技能證書。2024年成功爭取生物醫藥、新能源行業正高級職稱自主評審權,讓“技高者多得”成為現實。數據顯示,全市技師及以上新增人數較2023年增長49%,創歷史新高。

從“百萬英才匯南粵”的壯志,到“灣區藥谷”“灣區光谷”的崛起,中山正以人才“關鍵變量”撬動發展“最大增量”。隨著深中通道通車,“港澳科創+中山制造”的聯動半徑進一步縮短,這座灣區“明日之星”以更開放胸懷、更優越生態,迎接全球英才共繪發展新圖景。正如市委書記郭文海在2024年“雁南歸”百名海歸博士中山行引才推介會上所言:“這里,一定是各位人生奮斗的大舞臺!”

編輯? 張英? 二審? 王欣琳? 三審? 查九星