2月21日,位于火炬高新區(qū)“灣區(qū)光谷”的“光大·科創(chuàng)中心”,研發(fā)、生產(chǎn)和車間數(shù)字化升級同步開展。中山市光大光學儀器有限公司(以下簡稱“光大光學”)董事長、中山市光學學會會長張有良感慨地說:“在人工智能、物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展的‘風口’,光電光學行業(yè)正是加速布局的時候,政策不斷加持將能提升企業(yè)信心。”

光電光學是中山新時代產(chǎn)業(yè)集群“十大艦隊”之一。今年全市高質(zhì)量大會召開,中山出臺一攬子政策,其中便包含《中山市進一步推動光電光學產(chǎn)業(yè)做大做強的若干政策措施》(以下簡稱《若干措施》),以推動光電光學產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展為核心,聚焦科技創(chuàng)新、數(shù)智轉(zhuǎn)型、產(chǎn)業(yè)培育、要素支撐等關(guān)鍵領(lǐng)域推出10條支持措施。

作為中山光電光學產(chǎn)業(yè)核心區(qū)域,火炬高新區(qū)“灣區(qū)光谷”去年光電信息集群實現(xiàn)產(chǎn)值超670億元,同比增長近15%,產(chǎn)業(yè)鏈條韌性和競爭力越發(fā)加強。

“小巨人”入駐科創(chuàng)園

實現(xiàn)生產(chǎn)全環(huán)節(jié)的覆蓋

新春伊始,光大光學與旗下4家公司一同入駐“灣區(qū)光谷”園區(qū),產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)作更加高效。從原材料采購到鏡片加工、鍍膜,再到根據(jù)客戶需求定制鏡頭,光大光學實現(xiàn)了生產(chǎn)全環(huán)節(jié)的覆蓋。

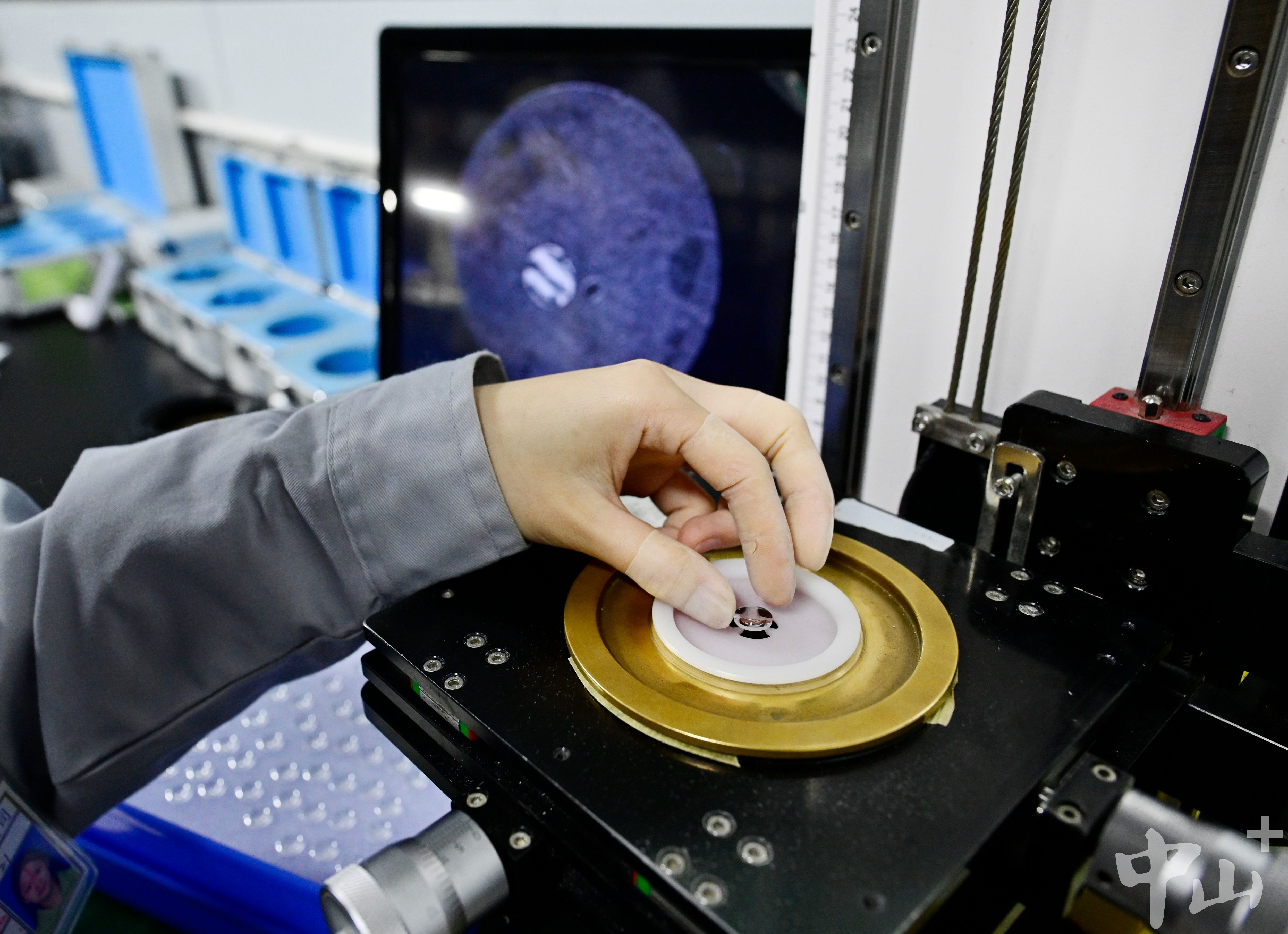

車間里,全自動化的激光切割機正忙碌地對鏡片進行精細切割,銑磨機中,水流沖擊著統(tǒng)一尺寸的玻璃鏡片,操作員專注地操作著數(shù)字面板;檢測實驗室里,檢測員們把好直徑1.8毫米鏡片產(chǎn)品的質(zhì)量關(guān);樓上樓下各車間一派忙碌的生產(chǎn)景象。

“我們自主研發(fā)的手機潛望式光學鏡片,被國內(nèi)手機一線品牌采用。與第一代潛望式鏡頭厚度相比,現(xiàn)在的光學鏡片生產(chǎn)越來越薄了。”張有良介紹說,光大光學產(chǎn)品涵蓋棱鏡、透鏡、柱透鏡等多個領(lǐng)域,特別在棱鏡領(lǐng)域已具備行業(yè)領(lǐng)先水平。

醫(yī)療內(nèi)窺鏡也是這家企業(yè)具有競爭力的產(chǎn)品。“過去由于‘卡脖子’技術(shù)的瓶頸,2019年前醫(yī)療內(nèi)窺鏡是國外進口為主的;2019年后,我們不斷通過技術(shù)創(chuàng)新和研發(fā)投入,實現(xiàn)醫(yī)療內(nèi)窺鏡國產(chǎn)化生產(chǎn),產(chǎn)品價格不到國外的10%,現(xiàn)在已在國內(nèi)高端和量產(chǎn)市場占據(jù)一半以上份額。”張有良頗感自豪。

光大光學還成功開發(fā)出了腹腔膠合透鏡產(chǎn)品,成為醫(yī)療內(nèi)窺鏡領(lǐng)域技術(shù)產(chǎn)品布局的重要引領(lǐng)者。目前,光大光學集團已與國內(nèi)行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)寧波舜宇研究院、寧波永新、青島海泰新光等建立了穩(wěn)固的合作關(guān)系。

2024年,光大光學被認定為國家級專精特新“小巨人”企業(yè);近日企業(yè)設立的“廣東省高精密光學元器件(光大光學)工程技術(shù)研究中心”被認定為廣東省工程技術(shù)研究中心。

與科技創(chuàng)新實力同步提升的是光大光學的訂單量。光大光學車間經(jīng)理祁鵬飛介紹:春節(jié)開年以來,訂單量大幅增加,生產(chǎn)線一直保持著高效運轉(zhuǎn)。為了滿足日益增長的市場需求,光大光學集團在2025年進一步擴大了生產(chǎn)規(guī)模,員工人數(shù)已增至300多人。

把握增長風口增資擴產(chǎn)

實現(xiàn)從“跟跑”到“領(lǐng)跑”

AI+智能制造,AI+智能駕駛,AI+智能家居……人工智能正在給人們的生活帶來巨變,但這些功能背后,都離不開AI視覺識別的加持,也就離不開高端的光學鏡片。

園區(qū)內(nèi),光大光學集團旗下的大鼎光學薄膜(中山)有限公司(以下簡稱“中山大鼎”),也有自身的硬實力。該企業(yè)幾乎所有生產(chǎn)環(huán)節(jié)都在無塵車間開展。在成品檢測區(qū),總經(jīng)理閃雷雷指著還沒有小拇指指甲大的藍色鏡片告訴記者,這些是機器視覺鏡頭的鏡片,有了它們,機器人才有了“眼睛”,才能精準完成指令。“在一些城市,利用機器人視覺識別,消費者遠程就能‘挑選’貨物。”隨著人工智能技術(shù)的快速發(fā)展,AI技術(shù)應用覆蓋到制造業(yè)工廠、智能化倉儲、無人商店等,“物聯(lián)網(wǎng)”時代將需要更多高精度的攝像機前端鏡頭。

閃雷雷也是光學鍍膜領(lǐng)域的“老行家”,2018年原本在深圳創(chuàng)業(yè),后來應張有良邀請,搬到中山成為光大光學合伙人,雙方實現(xiàn)技術(shù)上的強強聯(lián)合。如今,中山大鼎擁有一系列高端產(chǎn)品,如測距識別濾光片、激光薄膜元件等,廣泛應用于生物識別、夜視監(jiān)控、激光雷達等多個領(lǐng)域。這類鏡頭鏡片要實現(xiàn)“精確”,除了前端的研發(fā)設計、精密生產(chǎn),后端的檢測也十分重要。在無塵車間里,工人們把完成清洗的鏡片放到10倍到40倍不等的顯微鏡下檢查外觀,確保合格才進行包裝。

搬入科創(chuàng)園區(qū)的還有中山光科、中山靈銳等光大光學集團旗下企業(yè),他們均添加了許多新設備,產(chǎn)能將得到擴大,數(shù)字化改造正在同步開展。光大光學“大手筆”對集團進行增資擴產(chǎn),是因為該行業(yè)已經(jīng)迎來新的增長風口。張有良認為,無論是日常生活中的人臉識別還是智能家居的攝像頭,再到智慧工廠、新能源汽車智能駕駛攜帶的視覺識別系統(tǒng)等,都離不開光電光學行業(yè)的發(fā)展。“例如,新能源汽車智能駕駛對防撞鏡頭的需求越來越大,我們在這一領(lǐng)域提前布局的光學鏡片研制已取得了突破。”

截至目前,光大光學集團及旗下公司年生產(chǎn)光學元件超過一千萬片,精密光學元件兩千萬片,鏡頭超過五百萬只,提供產(chǎn)品的設計、出樣、試產(chǎn)、量產(chǎn)、銷售、售后等一條龍服務,產(chǎn)品遠銷歐美及東南亞等地區(qū)。經(jīng)過20多年的扎根發(fā)展,在精密光學鏡片領(lǐng)域,這家“小巨人”從“跟跑”做到了在行業(yè)技術(shù)前沿“領(lǐng)跑”。

企業(yè)期待:支持政策在

人才培育和引進上多下功夫

在火炬高新區(qū)“灣區(qū)光谷”,像光大光學這樣的科技創(chuàng)新驅(qū)動型企業(yè)發(fā)展越發(fā)蓬勃。

2024年中山市政府工作報告提到,聚焦光電成像及新型顯示等細分領(lǐng)域,布局建設光電產(chǎn)業(yè)基地,做精做細光電產(chǎn)業(yè)鏈條,打造“灣區(qū)光谷”。火炬高新區(qū)推進“灣區(qū)光谷”建設,同步規(guī)劃超3萬畝“灣區(qū)光谷”產(chǎn)業(yè)集聚區(qū),力爭到2026年實現(xiàn)光電信息產(chǎn)業(yè)營業(yè)收入突破1000億元。此前,火炬高新區(qū)已榮獲“廣東省特色產(chǎn)業(yè)園(光電及電子元器件)”稱號等,獲批“廣東省戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)(光電產(chǎn)業(yè))基地”和“中山成像與光電子創(chuàng)新型產(chǎn)業(yè)集群”,引進了長春理工大學中山研究院等重大創(chuàng)新平臺,光電光學創(chuàng)新鏈條日益完善。

通過分層分類鼓勵支持企業(yè)梯隊在光電細分領(lǐng)域突破,“灣區(qū)光谷”已集聚了聯(lián)合光電、通宇通訊、舜宇光學、弘景光電、光大光學等一批骨干企業(yè),以及瑞科新能源、新高電子、博頓光學等一批中小企業(yè),形成龍頭企業(yè)帶動發(fā)展、新生企業(yè)蓄勢待發(fā)、企業(yè)梯隊結(jié)構(gòu)明顯、細分領(lǐng)域成績突出的生態(tài)鏈。

據(jù)了解,像博頓光電研發(fā)生產(chǎn)的全自主可控高性能離子源與離子束裝備產(chǎn)品,實現(xiàn)了離子束超高精度加工工藝的國產(chǎn)替代,獲央視新聞報道;金鼎光學自動化光學模壓設備實現(xiàn)國產(chǎn)替代,推動行業(yè)生產(chǎn)效率平均提升25%;達影醫(yī)療實現(xiàn)乳腺X射線設備國產(chǎn)替代;聯(lián)合光電VR/AR設備出貨量居全國前列;2024年,“灣區(qū)光谷”中的舜宇光學(中山)入選國家級制造業(yè)單項冠軍,光大光學、金鼎光學和依瓦塔光學3家企業(yè)獲評國家級專精特新“小巨人”,另外還有32家企業(yè)躋身省級專精特新行列。

為深化鏈式集聚,鍛造產(chǎn)業(yè)集群硬實力,火炬高新區(qū)出臺了《培育促進光電信息產(chǎn)業(yè)集群高質(zhì)量發(fā)展實施方案(2024-2026年)》,明確新一代光電元器件、光電設備、光電顯示、激光應用、醫(yī)工結(jié)合、光電軟件六大主攻方向,繪制產(chǎn)業(yè)鏈圖譜和招商名錄,打造“連片發(fā)展、以園招商”的“灣區(qū)光谷”智慧化產(chǎn)業(yè)載體。目前,已吸引盛達同澤、黑晶光電、新視光電總部項目等多個優(yōu)質(zhì)光電項目落戶,不斷強鏈補鏈。同時,推動臺光電子、金鼎光學等光電類增資擴產(chǎn)項目動工建設,促進增量的成長。2024年全年,“灣區(qū)光谷”光電信息集群實現(xiàn)產(chǎn)值超674.23億元,同比增長近15%,超過6成光電企業(yè)產(chǎn)值同比增長。

在張有良看來,中山光電光學產(chǎn)業(yè)孕育于上世紀90年代初,經(jīng)過了30多年,慢慢開花結(jié)果。如今,幾百家企業(yè)形成了良好的產(chǎn)業(yè)氛圍和產(chǎn)業(yè)生態(tài);近年火炬高新區(qū)、中山市支持光電光學產(chǎn)業(yè)發(fā)展也為企業(yè)加速發(fā)展提供機遇。“兩年前,我們準備擴大產(chǎn)能,需要建設自己的產(chǎn)業(yè)園;火炬高新區(qū)支持我們發(fā)展,因此就有了這一新的產(chǎn)業(yè)園區(qū)。”

如今,中山市推出《若干措施》,不僅關(guān)注產(chǎn)業(yè)壯大,還聚焦企業(yè)初創(chuàng)期的成長痛點,為科技創(chuàng)新人才發(fā)起的初創(chuàng)企業(yè)、種子項目提供豐厚的股權(quán)融資支持,對引進的創(chuàng)新科研團隊試行補投聯(lián)動,最高資助金額高達3000萬元,同時對產(chǎn)業(yè)留學歸國創(chuàng)業(yè)人才給予最高200萬元的創(chuàng)業(yè)啟動經(jīng)費扶持。

張有良滿懷期待地表示,支持政策要多在人才培育和引進上下功夫。科技創(chuàng)新驅(qū)動型的企業(yè)發(fā)展,離不開更多高校科研力量、高端科研人才的加入。他建議,可以通過深中聯(lián)動,開展更多學術(shù)交流,為企業(yè)引入更多像長春理工學院這樣的產(chǎn)學研合作伙伴。同時為人才來中山就業(yè)生活提供更貼心的服務,吸引更多光電光學人才留下來,滿足產(chǎn)業(yè)向高精尖發(fā)展的需求。

據(jù)了解,火炬高新區(qū)也在“灣區(qū)光谷”構(gòu)建“基礎研究+技術(shù)攻關(guān)+成果轉(zhuǎn)化”全鏈條創(chuàng)新生態(tài),通過發(fā)揮長春理工大學中山研究院、火炬高新區(qū)國家級孵化器、中山留創(chuàng)園等平臺人才集聚功能,提升產(chǎn)業(yè)科創(chuàng)能力和水平。

編輯 陳家浩? 二審 韋多加? 三審 向才志