推進中國式現代化,必須堅持不懈夯實農業基礎,推進鄉村全面振興。中山雖以工業立市,但農業產業發展同樣占據舉足輕重的地位,兩者相輔相成,共同推動著城市發展。在推進農業農村現代化的進程中,無論是農業生產種植、農業產業化發展,還是農村“三資”(資金、資產、資源)的全鏈條管理,都離不開科技與數字化的有力支撐。

近年來,中山以高質量發展為主題,以強鎮興村“13388”行動目標任務為抓手,全力以赴推動農業更強、農村更美、農民更富,推動全市城鄉區域協調發展邁上新臺階、取得新成效。

水稻“耕、種、收”機械化水平超91%

今年8月初,一片片金黃色的水稻迎風搖曳,顆粒飽滿的稻穗將稻稈壓彎了腰,豐收的喜悅傳遍了田間地頭。據中山市農業農村局初步統計,今年夏收糧食面積達3.36萬畝,同比增長39.9%;產量1.3萬噸,同比增長45.5%;畝產387公斤,同比增長4%。

夏收糧食實現面積、產量、單產“三增”,離不開農業生產機械化、數字化的發展。數據顯示,目前全市水稻“耕、種、收”機械化水平超91%。3月15日,中山市2024年春耕生產暨紅火蟻春季聯防聯控現場會在南朗街道崖口村舉行。現場除了展示水稻育秧播種機、無人駕駛插秧機、無人駕駛拖拉機、植保無人機、巡田機等先進農業裝備設施之外,還示范推廣了南晶香占、19香等高產水稻品種。

“早在十幾年前,我們村就實現了從種植到收割的全流程機械化。”崖口村花名為“幫計”的阿叔,是水稻種植機械化的受益者,也是中山水稻種植從人工種植、收割到機械化種植的見證者。他回憶,20多年前,村里犁田全靠耕牛,到了插秧的時候,整日佝僂著腰,更是腰酸背痛。他笑著說:“現在就沒那么辛苦了,從種植、打藥、收割全流程都實現了機械化。”

播種機、拖拉機等現代化農業機械,不僅大大減少了農民的體力勞動,還顯著提升了農業生產的效率和產量。

例如自動化育秧生產線,實現了壓穴、播種、澆水、蓋土全鏈條育種。集中化育秧,種子出苗率好,存活率高,需要人工少,大棚也便于農戶管理,成為今年全市主推的農業技術。農戶左立軍曾算過一筆賬,人工稻田育秧,一個人每天頂多能育秧3畝。而自動化育秧生產線,幾個人一個小時的產量,就可滿足50多畝稻田的種植需求。

育秧效率提高的同時,人工成本也同步降低。中山市農業科技推廣中心數據顯示,水稻育秧流水線和人工育秧相比,每畝增效節本70元以上,秧苗出芽率達90%以上,比傳統育秧高20%。

現代農業產業園項目完成率超80%

以工業化的思維,大力推進農業產業平臺建設,做優做強現代農業產業園,推動農業產業向規模化、集約化、標準化發展,讓資源要素集群成鏈,進一步實現三產融合,以產業振興帶動富民增收,為鄉村振興注入活力。

數據顯示,截至今年8月,中山各現代農業產業園項目有序推進,累計建設100個項目,完成84個,完成率超80%,已累計投入資金超7.1億元。其中>>

? 小欖脆肉鯇、橫欄花木、神灣菠蘿、三鄉石岐鴿等4個省市級產業園已完成建設;

? 三角生魚、黃圃臘味、坦洲水產、中山美食預制菜、古鎮盆景苗木等產業園項目建設有序推進中。

連片的生魚養殖示范基地、整齊的辦公區、獨立的智檢塘頭小站、規范的細菌病毒分析室、自動化的投喂設備……位于三角鎮光明村的中山市容海水產養殖有限公司,是省、市兩級的農業龍頭企業。有著“中國生魚之鄉”的三角鎮,通過現代化養殖模式,帶動了三角生魚養殖產業往現代化方向快速發展。

2021年12月,三角鎮生魚產業園成功入選廣東省現代農業產業園建設名單,項目規劃總面積2.1萬畝,是目前廣東省第一家集苗種生產、商品生魚養殖、物流配送、科研于一體的大型綜合性多功能生魚產業園區。項目建成后,將進一步推動三角生魚養殖集約化、規模化、標準化發展,力爭2025年產值突破25億元,2030年突破30億元。此外,小欖鎮農業農村局工作人員黃銓添也曾在采訪中介紹,在現代化農業產業園建設帶動下,小欖鎮脆肉鯇產業實現了轉型升級,脆肉鯇塘頭價格增幅達20.83%,帶動了產業園內農戶增收致富。

同樣,橫欄花木現代農業產業園、黃圃鎮臘味現代農業產業園里,也都按照按各自發展目標,為中山農業產業發展描繪了一幅新藍圖。其中>>

橫欄鎮依托產業園建設,大力推動花木產業轉型升級,并在科技支撐、數字拓展、一三產融合上發力,走出一條花木產業現代化發展之路,為推進“百千萬工程”提供了強有力支撐。

黃圃鎮則通過5G智慧養殖技術、數字漁業、生產線數字化改造、預制菜研發等方式,借著省級現代農業產業園火熱建設的春風,帶動臘味產業鏈延伸升級。

農村集體三資實現閉環管理

年初,來自湖南、扎根中山的創業者張武科,為新投資公司尋找落腳地。綜合評估后,他將目光投向了港口鎮中南村。在中山市農村集體三資和財務監管一體化平臺(以下簡稱“三資一體化平臺”)進行物業篩選和競拍競價后,張武科很快租下了村里的一處廠房,并緊鑼密鼓開始裝修,并在5月迅速投入生產。

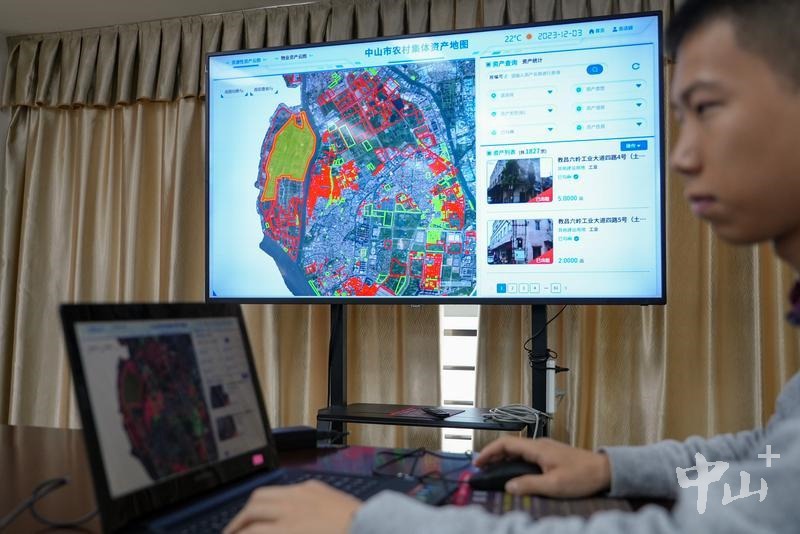

短短幾個月租到合適的場地并投入生產,三資一體化平臺幫助不少。這個由市農業農村局聯合市財政局共同打造的平臺,構建覆蓋了市、鎮(街)、村(社區)三級的監管體系,向上對接省級系統,對外對接市公共資源交易平臺、銀行等金融機構,具備“分級管理、實時監控、預警糾錯、數據共享、信息服務”等多項功能,實現了農村集體三資一張圖繪就、系統化交易、全流程監管等功能,成為農村集體三資智慧監管的新模式。

三資一體化平臺使用一年多以來,村集體資產產權交易金額達3460萬元,其中網上交易占比較大,全村平均溢價率達到7%。這些變化出自港口鎮中南村,原來的村級老廠房蝶變為“工改”產業園區,每年為村集體帶來不少收益。中南村的蝶變不是個例。古鎮鎮古二村通過平臺交易,半個小時內成交資產14宗,總面積超1萬平方米,金額近1000萬元;三鄉鎮平嵐東村依托平臺交易,資產租金增長30%。

三資一體化平臺利用數字化技術,串聯起會計核算、資金結算等環節,促進集體資產和財務監管數據關聯化,形成“動態監管、全程可溯、風險可防、責任可究”的閉環監管模式,實現集體“三資”事后監管為“事前、事中、事后”全生命周期監管,產權交易全流程在“陽光”下進行,既實現了價值發現功能,又提升了監督效率。

古鎮鎮海洲村黨委副書記袁錦明曾在采訪中表示,以往農村集體三資交易模式停留在“線上發布信息,線下舉牌競拍”階段,無可避免出現人情交易串標的情況,增加了許多競投過程中的不確定性。市農業農村局農村改革與合作經濟指導科相關負責人也曾表示,三資一體化平臺實現了全市符合條件的農村集體資產流轉、交易、處置都在平臺線上公開進行,做到“應進必進”,杜絕了串標、場外交易的可能性。

數據顯示,2024年以來,全市經一體化平臺完成的農村集體資產產權交易5566宗,成交金額64.58億元,網上競投交易平均溢價率16.8%。同時,通過掛牌方式成功交易206宗,交易金額超9300萬元。

編輯 王欣琳? 二審 朱暉? 三審 蘇小紅