2025年8月19日中山日報03版

在無影燈下,他們是爭分奪秒、迎難而上的白衣戰士;在生活當中,他們是用鏡頭捕捉生命細節的敏銳“捕手”、是舞臺中央的深情歌者,是宣紙上揮毫的“墨客”……他們在“斜杠人生”的不同角色轉換中,淬煉醫者仁心。

8月19日是“中國醫師節”,讓我們走近這群特別的“斜杠”醫生,看他們如何在繁忙緊張的醫療工作之余,用獨特的愛好點亮生活,滋養心靈,甚至將這份熱愛悄然融入對患者的關懷之中,開出別樣的“治愈處方”。

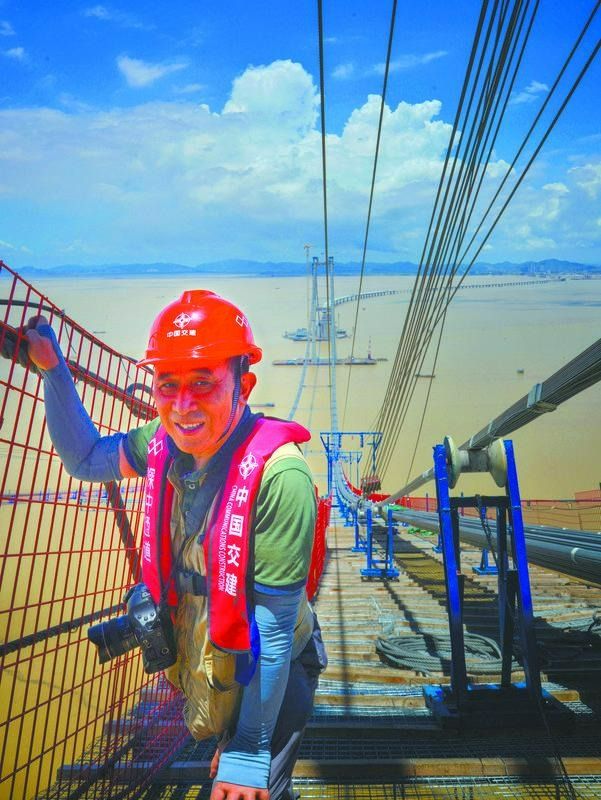

李曉群:跨界成為獲獎無數的“攝影師”

《重生,一位心臟移植患者的故事》《手術室除夕夜》《洛珠白姆的中秋節》《長龍臥波伶仃洋》《航拍建設中的深中通道》《世界級工程和建造者》……

近來,在中山市人民醫院門診樓(楊郭恩慈大樓)出入的患者,總能在一樓長廊外,看到中山市人民醫院震撼人心的“深中融合 醫路前行”為主題的職工攝影展。

這個攝影展,現場共展出70多幅作品。這些作品,有的聚焦醫療一線,展現醫者初心;有的記錄醫護人員眼中的山河之美、人間煙火;有的展現了深中通道這個“世紀工程”的雄偉壯麗及大灣區建設新貌。

該展覽的策劃人之一,是中國攝影家協會會員、中山市人民醫院攝影協會會長、醫學高級專家委員會委員、中山市人民醫院介入醫學科的創始人、醫學影像科學術主任李曉群。

自1992年來到中山市人民醫院工作以來,李曉群推動該院介入醫學科從無到有,并不斷壯大,成為擁有60多名醫護人員、一年做10000多臺介入手術的大部門。

除了是高水平的介入醫學科主任醫師、碩士研究生導師,李曉群也是遠近聞名、獲獎無數的跨界“攝影師”。

他的作品《生命拯救交響曲》曾入選2019年中共中央宣傳部、中國文聯建國70周年優秀作品展;《戰勝死神的微笑》入選“第十屆中國攝影藝術節”;《超級工程——建設中的深中通道》獲第六屆中國圖片大賽唯一評委會大獎;《初吻》入選第28屆全國攝影藝術展覽;《重生,一位心臟移植患者的故事》獲得第29屆全國攝影藝術展覽紀實類推薦獎……

作為醫生,在拍攝醫療題材時,“局內人”視角、充滿人文關懷是他獨有的優勢。其中,他耗時五年追蹤拍攝的《重生,一位心臟移植患者的故事》系列作品,感動了無數人。

在他的鏡頭里,音樂教師李軍在接受心臟移植手術前,與醫生緊握雙手的期盼;醫護人員向器官捐獻者鞠躬的莊重;手術團隊30分鐘內精準傳遞供心的緊張有序;術后李軍以歌聲感恩醫護、出院后重返音樂講堂、生育二胎等人生時刻,都被一一定格。他將這類較為稀缺的攝影題材,用溫情的生命敘事方式進行呈現。

此外,醫護人員全身濕透的背影、重癥監護室護士為患者梳頭的溫情、新生兒科“袋鼠式護理”的暖光等,都是他鏡頭下充滿醫學人文溫度的瞬間。他總是反復觀察,通過“小切口、深挖井”記錄生命瞬間。

當鏡頭轉向窗外,李曉群又是城市發展的忠實記錄者。在世紀工程——深中通道的建設工地上,為捕捉最真實的瞬間,五年多來,他80多次深入建設現場,與工地上的勞動者同吃同住,拍下了近萬張見證歷史時刻的作品。

“好的攝影師,應該是有思想的攝影師。”在接受記者采訪時,李曉群說,用光、視角、瞬間捕捉、動作呈現等,只是攝影技巧的一部分,屬于較淺的技巧,好的攝影作品,應是能夠表達深刻思想的作品。

“醫學是我的專業,攝影是我的愛好。醫學和攝影都能為我帶來愉悅的心情,比如搶救急診大出血的患者起死回生,會讓我高興,記錄到好的場景同樣讓我開心,通過攝影作品傳遞醫患關系的溫暖,是兩者結合的意義所在。”他表示。

“醫學其實是一門人文學科,需要濃厚的人文情懷,醫務人員擁有攝影愛好,能夠培養醫生更細致、全面、深入地了解患者,反過來也會促進醫學專業的發展。”同時,他認為,醫療領域的攝影,能夠幫助公眾理解醫療行業的復雜性和溫度。

“現在社會上有些人對醫務人員有誤解,但其實醫務人員很辛苦,沒有太多節假日,還需要終身不斷學習,且醫患關系大部分時候都是非常融洽的。”他希望通過鏡頭,加深公眾與醫務人員之間的互相理解。

蕭綺莉:不斷發布新歌的樂隊主唱

“作為醫生,我用手術刀和藥物治療患者;但作為愛音樂的人,我用旋律治愈自己。”在同事眼中,中山市中醫院肛腸科醫生蕭綺莉是廣州中醫藥大學副教授、碩士生導師,是國家炎癥性腸病質控中心認證專家,專注中西醫結合治療炎癥性腸病和肛周常見疾病。但鮮為人知的是,脫下白大褂的她,擁有另外一個“斜杠”身份:她是一位樂隊主唱,一個能寫詞作曲的音樂人。

六歲那年,蕭綺莉與音樂結下不解之緣。小時候學習彈奏吉他、入選校合唱隊接受專業聲樂訓練、大學加入廣州中醫藥大學的合唱隊和電聲樂隊,音樂始終陪伴著她的成長。

大學實習期間,她加入了人生第一支樂隊——旋律黑金屬樂隊Holy Power,擔任女聲主唱和填詞。正是在這段時光里,她結識了同樣熱愛音樂的元元,并加入了他的樂隊Flamer——一個由醫學生和工科生組成的奇妙組合。

多年過去,蕭綺莉已成為市中醫院的骨干醫生,但她與元元的音樂友誼卻從未褪色。盡管工作繁忙,他們仍通過線上合作的方式繼續創作音樂。

“這些年我們已經合作發布了6首歌曲。”談及音樂時,她眼中閃爍著光彩,“如果時間允許,今年會再推出一首新歌。”

在醫學領域,蕭綺莉以高標準嚴格要求自己。作為亞專科負責人,13年的從醫生涯中,她積極推動炎癥性腸病的規范化診療,建立了中山地區首個炎癥性腸病多學科診療協作組,促使亞專科獲得紅十字會認證為炎癥性腸病關愛中心。這些扎實的醫學工作給患者提供了更系統、更便捷的醫療服務。

“我一直以工作為重,因為這份工作有一份沉甸甸的責任。”蕭綺莉笑言,盡管酷愛音樂,但分配給音樂的主要是碎片化時間。

2022年,她通過網絡面試加入了“阿爾達之弦”音樂團體,獲得了更多的音樂創作靈感和力量,近年來共同發布4首歌曲。她認為,醫學事業如一雙無形的手,鞭策著她不斷前行,而音樂則成為她蕩滌心靈的“受體激動劑”。

她發現,炎癥性腸病的研究探索和跳動音符的多重組合有著奇妙的共通之處,都有無限的空間和可能,值得一生求索。

張平世:書法“高手”揮毫書寫醫者仁心

近日上午,中山市博愛醫院醫技樓2樓特需中心產科門診內,不時有孕婦前來就診。門診內的副主任醫師張平世,是一位既能持手術刀迎接新生命,又能揮毫潑墨的婦產科醫生。

17年來,張平世積累了豐富的婦產科臨床經驗,用精準的醫術守護母嬰平安,同時他也以書法為友,在一撇一捺中涵養醫者初心。

“產科工作的壓力,業內早有調侃,得有牛一樣的身體、豬一樣的胃口、貓一樣的敏捷、狗一樣的嗅覺。更要有鐵打的神經,隨時能投入戰斗,也隨時能放下負擔。”對他而言,這方書桌與筆墨,已然成為高壓工作中的“解壓閥”。

追溯與書法的結緣,要回到初一。那時的他,更多是出于興趣,覺得柔軟的毛筆能寫出剛勁有力的字,實在神奇,但對書法藝術尚無深刻理解。真正讓他將書法與職業聯系起來的,是大學期間一位外科學教授的話:“想成為優秀的外科醫生,建議回去多練字或織毛衣。”

后來他發現,手術操作時老師總是強調的刀鋒垂直切面、垂直進針,與書法所要求的“中鋒行筆”高度契合。這種對精準和穩定的共同追求,成為他堅持練習書法的內在動力之一。

2008年,張平世從廣東醫科大學畢業到中山市博愛醫院工作后,開始了真正系統的書法學習,他還慕名拜訪了多位書法名家。憑借著扎實的功底和對書法藝術的深刻理解,他的作品多次入圍市級展覽,還在廣東省醫師協會舉辦的書法征集大賽中獲得最高名次特等獎。

2018年,他牽頭創建了博愛醫院書法社團,每兩周給社團成員上一次課。逢年過節,他也會為同事揮春送祝福,讓書法這個“解壓閥”發揮出更大的作用。

“專業的醫學訓練塑造了我的思維方式,這種思維又指導著我的書法實踐,而書法的精進則反哺于臨床。”張平世認為,無論是書法還是醫學技能的磨煉,都離不開“刻意練習”——一種高度專注、目標明確、系統性極強的練習方式。

“醫生這行,得用一輩子時間修內功、練外功。對于我而言既要積淀學識、精進技術,也要涵養藝術修為。”張平世的話語中,滿是對醫學事業的執著與熱愛,也藏著書法藝術為他從醫之路暈染的獨特底色。

李方舟:醫院里的“六邊形醫生”

近日上午11時許,中山市口腔醫院特診科主治醫師李方舟剛結束一臺牙科手術,洗去手上的消毒水、摘下口罩,趁著片刻閑暇接受了記者采訪。

從醫14載,李方舟以精湛的技術和超高的患者滿意度,成為診室里“一號難求”的標桿。同時,同事周明輝評價他是“六邊形醫生”,因為他不僅醫術精湛,鋼琴、朗誦、主持、舞蹈、田徑、籃球等才藝更是樣樣精通。

他的文藝才能,在高中時期已經顯現,彼時,他已成為國家一級聲樂特長生。2011年,他從廣州醫科大學口腔醫學專業畢業,專業領域之外,李方舟的“多面”同樣亮眼。參加工作后,他在文體活動中不斷展現才藝。

2024年醫院春晚,他與院長合唱院歌《守護》,高音清亮,穿透人心。2024年1月中山金色大地音樂會上,他身著白襯衫站在露天舞臺,唱響《祖國不會忘記》。

空閑時間,他還加入樂隊,成為樂隊的主唱,在舞臺上一展歌喉。每年醫院春晚,作為總策劃人的他,從節目篩選到舞臺搭建,忙得不可開交。如今,中山市口腔醫院春晚已成為醫院極具特色的文化名片。

作為醫院工會副主席,他在診療工作之余,積極帶領職工開展豐富的業余文體活動,增強醫院凝聚力。

他牽頭成立4個興趣小組,成為同事們緩解壓力的“充電站”。他常說:“讓大家開心工作、健康生活,才能更好地服務患者。”

梁嘉怡:用科普知識傳遞生命關懷

身材纖細、外表溫婉的梁嘉怡,任職于中山市黃圃人民醫院,她是一名婦科醫生。在近9年的職業生涯中,她不僅在婦科領域深耕不輟,還積極投身科普視頻制作,助力公眾對疾病建立更科學的認知。她的科普作品,在多項比賽中獲獎。

她的科普作品如《子宮內膜的冒險之旅》等,在廣東省健康科普促進會舉辦的比賽中屢獲佳績。作為婦科宣傳員,梁嘉怡在精進手術技巧的同時,也承擔起科普的重任,并從中獲得滿滿的成就感。

“面對臨床患者,講解疾病的發生、發展和治療時,發現她們有時甚至未察覺自己已患病,部分患者對藥物治療存有排斥心理,這讓我深知科普之路任重道遠。”梁嘉怡補充道,門診中,月經病和各類異常子宮出血的患者,是她尤為關注的群體,這也激發了她創作一系列科普作品的靈感,能讓大家重視健康,就證明科普工作是有意義的。

記者 王帆 林燕英 陳雪琴 徐世球 李鑫 實習生 鄭雨欣 幸永沛 李敏妍 通訊員 周明輝

◆編輯:吳玉珍◆二審:鄭沛鋒◆三審:周亞平